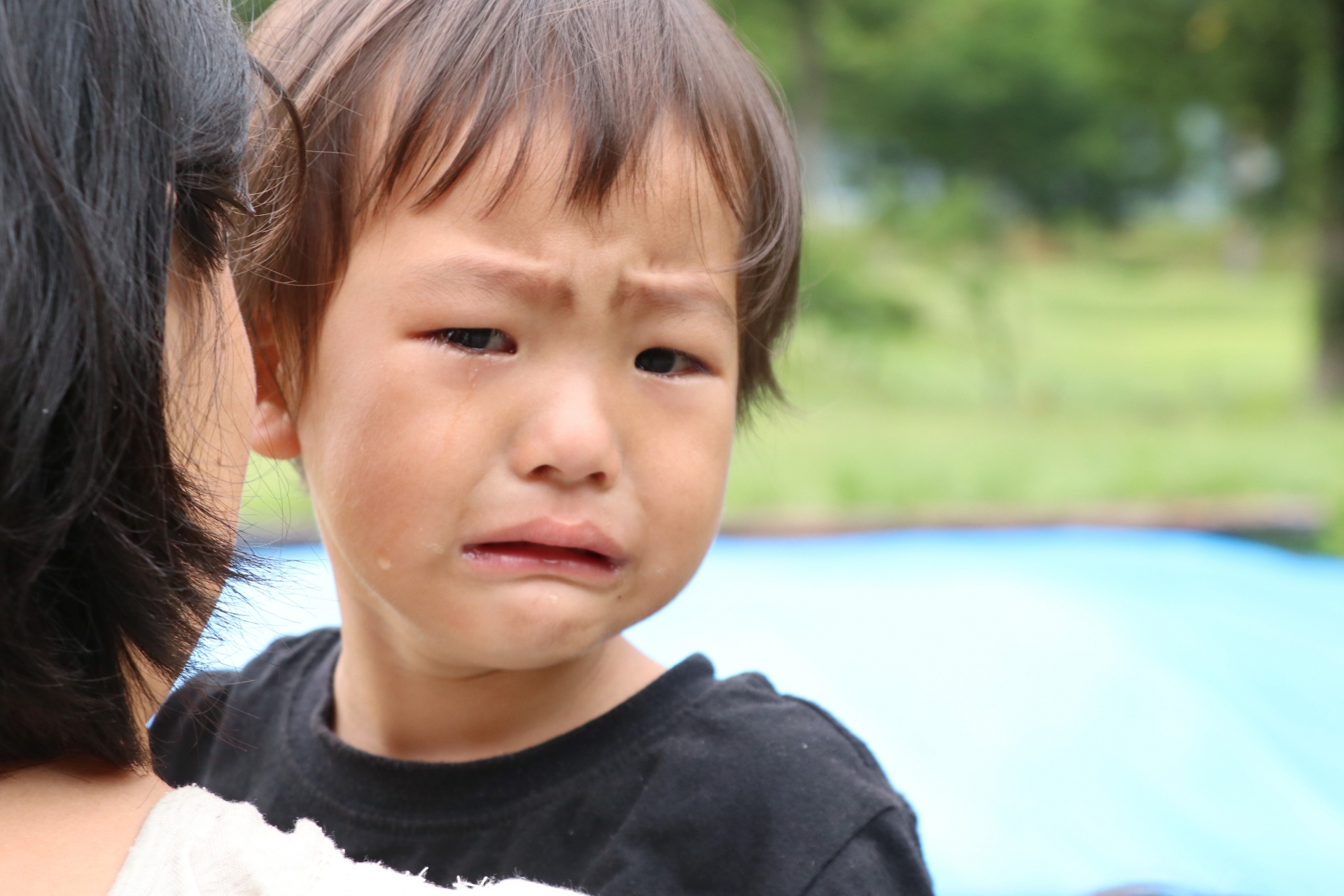

幼児にもストレスはあります。

しかし、幼児の行動は大人とは異なるので、一風変わった行動がストレスのサインだったと気づいてもらえないまま子供がストレスを溜め込んでしまったり、親に叱られたりすることでストレスが解消されずに爆発してしまうことがあります。

今回は小さな幼児が持つストレスが行動にどのように表れるのかについて説明し、ストレスの原因や対処法についても考えていきたいと思います。

幼児の抱えるストレスは場合によって深刻化するケースもあるので、できるだけ早い段階で気づいて、親として良い対応を心がけていきたいですね。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

雑巾を手縫いで作る縫い方を解説!幼稚園が手縫いを推進する理由

お子さんの幼稚園からのお手紙に「手縫いの雑巾を持たせてください」と書かれていたとき、なぜ手縫いでなく...

-

子供が快適に夏を過ごすには肌着を着せる?着せない?肌着の役割

暑い夏のシーズン、汗だくになって過ごす子供を見ながら「夏でも肌着を着せたほうが良いのかな」と考えてい...

-

転勤族のママ必見!知らない場所での子供の幼稚園探しとポイント

旦那さまが転勤族のご家庭では、転勤に伴って子供の幼稚園も転園しなくてはならなくなります。知ら...

-

ワーママのタイムスケジュール【0歳児育児】乗り切るコツを紹介

ワーママのタイムスケジュールはいつも忙しく、特に0歳児から子供を保育園に預けて働くママは毎日時間に追...

-

2歳児の睡眠時間は10時間以上!睡眠の大切さと適切な生活リズム

2歳児の睡眠時間は、日中のお昼寝時間と合わせて10時間では足りません。ここでは、2歳児に必要な睡...

-

3歳児が寝る時間や睡眠時間の目安・早く寝かしつけるためのコツ

仕事をしながら子育てをしているママにとって、帰宅してからの子どものお世話は大変で、保育園や幼稚園にお...

幼児のストレスは行動に表れやすい

大人がストレスがあるとイライラが態度に出てしまったり、物に当たってしまうのと同様に幼児でもストレスが身体や心の変化として出てしまうことがあります。

身体の変化としては、急に食欲がなくなったり下痢や便秘を繰り返したりすることがあります。

心の変化としては、すぐにイライラしたり、喜怒哀楽が激しくなったりなどが挙げられます。

子供がストレスを抱えている時に出る反応として多いのが「腹痛」

こちらも病気の可能性があるので一概には言えませんが、病院に行っても特に問題なかったという場合にはストレスの可能性が非常に高いですので注意して子供を観察しましょう。

幼児のストレスの原因として考えられること

大人が新しい環境に対してストレスを感じてしまうのと同じで、子供もストレスになっていることが多々あります。

家の中の環境がストレスの原因になっている場合もある

例えば、親がいつも喧嘩をしていて仲が悪かったり、兄弟がいる場合には自分と比較するような言動をされてしまうと非常にストレスを感じてしまいます。

入園入学などの環境の変化は誰しも経験することは仕方のないことですが、家の中の環境は今からでも変えることが出来るので、気づいた時には改善するようにしましょう。

幼児のストレス行動を見つけたら上手く解消させてあげましょう

幼児のうちは、自分がストレスを抱えていることに気づくことができず、ストレスの解消方法もわかりません。

そのため子供がストレスを抱えているかどうかを親が認識する必要があります。そして気づいたときには放置せずに、子供がストレスを発散できるように誘導してあげましょう。

手軽にできるストレス発散は、外で遊んだり親とスキンシップを取ること

しかしこれはストレスの解消法に過ぎませんので、ストレスの原因になっているものを解決できるわけではありません。ですので子供が落ち着いてきたら原因について一緒に話し合うことが大切です。

幼児のストレス行動に対して親として出来ること

幼児がストレスを感じていると思われる言動をしていると感じた時、親がしてあげるべきことは何なのでしょうか。

ストレス性のものなのか病気なのかを判断する

先程も触れたストレスを抱えている幼児によく見られる「お腹が痛い」というのは病気の可能性もありますので特に注意して観察する必要があります。ストレスなのか病気なのか、普段一緒にいる親御さんなら判断できるかもしれませんが、念の為病院に受診するのが親御さん的にも安心でしょう。

話を聞いてあげる

幼児がストレスを感じているなという確信が持てたら、次は話を聞いてあげましょう。

子供が話し始めたら聞き役に回ることも重要

子供の話を聞いているうちに口を出したくなるタイミングもあるかもしれませんが、まずは相槌に徹してください。

大切なのは子供が両親は何かあった時にいつでも聞いてくれると思ってもらうことです。

子供に解決してもらう

親が聞いてあげた後は、これからどうしたいか一緒に考えましょう。そして最終的には子供に選択してもらいます。あくまで親は解決策を提案するだけで良いでしょう。

幼児のストレス行動を助長させる親のNG対応

幼児が現在抱えているストレスを悪化させてしまう親の行為があるようです。

子供の行動に禁止ばかり

何をやっても「ダメ」と言ってしまう親御さんも少なくないでしょう。しかし、命の危険があること以外は基本的に「ダメ」というワードを使わないほうが良いそうです。

子供に強要する

こうなってほしいという願望や世間体などがあるのは分かりますが、頑張れ!ちゃんとやりなさい!というような親の押しつけはやめましょう。

子供のしたいことを容認できない

子供らしく無邪気に遊んでいる子供を受け入れられず、もう少し大人に育ってほしいと思うことです。こちらも親の勝手な押し付けですので考えを改めましょう。

現実は上手く表現できてないかもしれませんが、子供も親に愛されたくて一生懸命です。

「親が望んでいるいい子になれない。自分は愛される資格がない」と思ってしまうことで余計なストレスを抱えてしまいます。

親が改善できる所は今からでも遅くないので改善する努力をして、少しでもストレスを減らしてあげてください。